tre: cani

dove leggerete dei Club Dogo, della guerra civile da cui è sorto l’hip hop italiano e del rap come prosecuzione con altri mezzi dell’egemonia statunitense nel Belpaese

Ciao, stai per leggere la terza puntata di tregua. Puoi leggerla senza problemi anche se hai saltato le prime due, ma se ti punge vaghezza di guardarle le puoi trovare qua e qua.

Questa puntata parla dei Club Dogo e di come la loro biografia artistica rispecchia la nostra biografia nazionale postbellica. Vi racconto:

Quella volta che sono andato al concerto dei Dogo ma sul palco invece c’erano tre presidenti del consiglio pregiudicati

La singolare origine del cane dal quale hanno tratto il nome

Gli albori del rap italiano in seno alla sinistra extraparlamentare e il litigio in cui i Dogo hanno rotto per sempre con i centri sociali occupati

I rami più bassi della famiglia Dogo, vale a dire i padri di Guè e Jake: il giornalista-editor che indaga sulle ingerenze americane in Italia e il pubblicitario

Una pubblicità diretta da Woody Allen per la Coop, voluta dal papà di Jake, nella quale viviamo ancora tutti

Noi, generazione post-BR, figli della bomba

Voi, generazione di PR, figli della bamba

- Jake La Furia, Cronache di resistenza

La storia della Repubblica italiana si ripete due volte, prima come tragedia, poi come freddura

Sembra una barzelletta: Andreotti, Craxi e Berlusconi entrano in un night club con le pistole in pugno: “mani in alto, questa è una rapina!”. Le puntano verso un gruppo di malviventi pieni di gioielli che fino a un attimo prima infastidivano le spogliarelliste. Mentre guardano preoccupati nelle bocche delle glock, gli avventori consegnano i propri averi ai rapinatori e alle ragazze.

Fuori suonano le sirene della polizia. I presidenti scappano nel retrobottega, corrono nei corridoi di servizio, cercano una via d’uscita, la trovano: è una porta chiusa, spingono il maniglione antipanico e gli interni cambiano. Ora sono dietro le quinte del Forum di Assago, e stanno per salire sul palco. Lo fanno, e io e il mio miglior amico ci troviamo davanti i Club Dogo. Parte M-I Bastard e la cantiamo felicissimi tutta.

Assenti in formazione completa sui palchi italiani da quasi 10 anni, Guè, Jake La Furia e Don Joe non hanno fatto la guerra. Pur di evitare il militare, obbligatorio in Italia fino al 2005, Cosimo Fini si è iscritto a filosofia, e ha dato anche un paio di esami. Però, anche senza avere alcuna attitudine bellica, i Dogo ci hanno costruito sopra un immaginario, ben prima di far cavalcare un carro armato ungherese a Vincenzo da Via Anfossi.1

“Cane mangia cane e io mangio per ultimo”: il rap italiano dalle posse alle affinità-divergenze tra Militant A e Cosimo Fini

Un legame con una vita fatta per la violenza era evidente a partire dal primo nome della formazione, le Sacre Scuole, come le tradizioni di arti marziali letali di Ken il guerriero. Ma il nesso si approfondisce quando scelgono il proprio animale totemico. Il dogo argentino è un cane per la caccia di cinghiali e puma, registrato nel 1947 a Buenos Aires dai medici Antonio e Agustín Nores Martinez.

La sua selezione era basata su una razza canina oggi estinta, il vecchio cane da combattimento di Cordoba. Già allora ne esistevano pochissimi esemplari. Era un cane così aggressivo e con una tolleranza del dolore tale da esser capace di lottare fino alla morte.

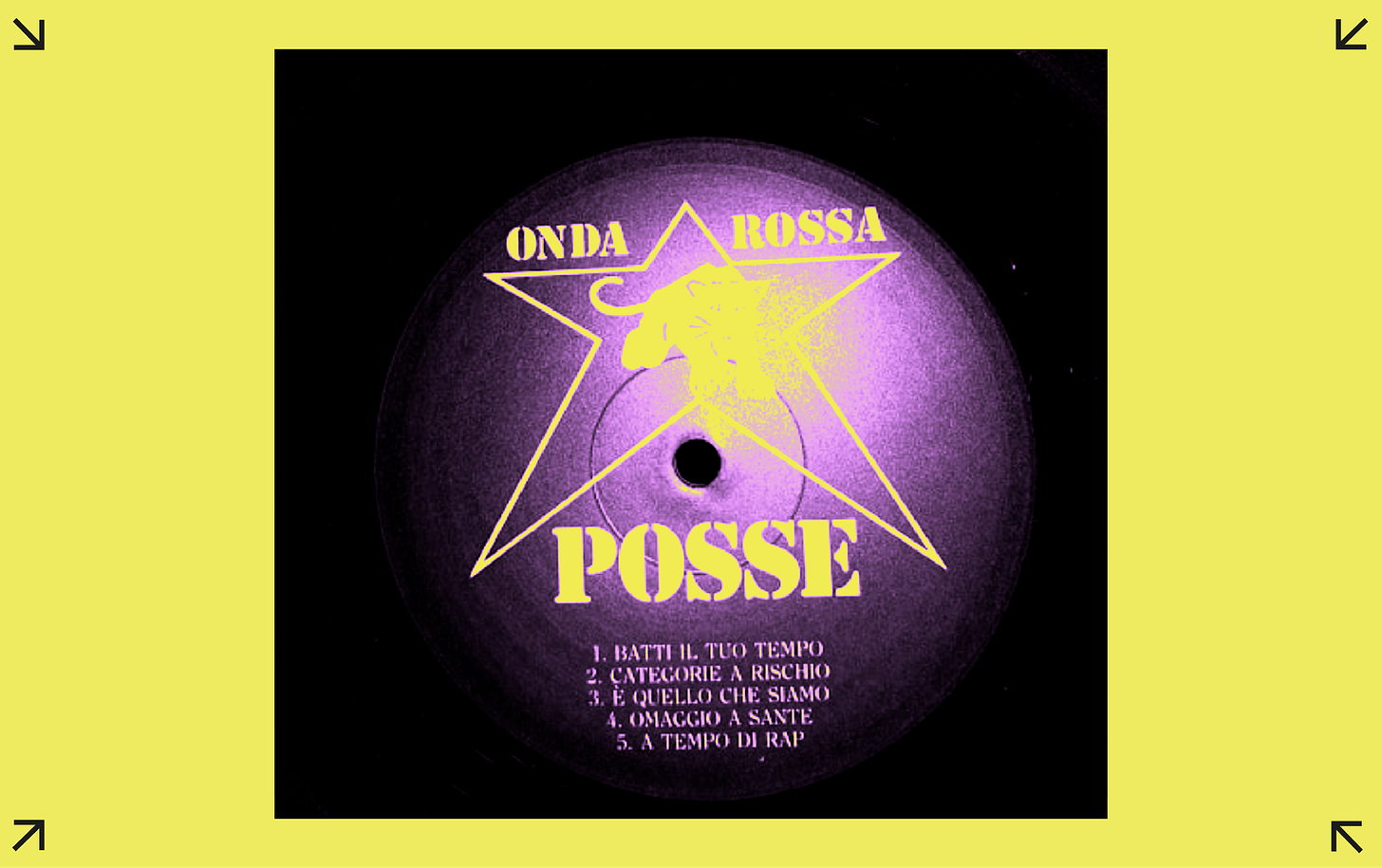

Un’altra formazione storica del rap italiano però ha nel nome un riferimento più esplicito al lessico militare. Gli Assalti Frontali sono nati nel 1990 a Roma dalle ceneri dell’Onda Rossa Posse, gruppo autore del primo testo rap in lingua italiana, Batti il tuo tempo. Anche per l’ascoltatore più distratto, o semplicemente non sordo, è piuttosto facile intuire un legame tra il gruppo e la sinistra extraparlamentare italiana.

Saranno i riferimenti a Ustica e alla strage di Bologna, sarà l’invito piuttosto esplicito a battere il proprio tempo per “fottere il potere” (sic), sarà che Radio Onda Rossa, l’emittente in cui si era formato il gruppo, era nata nel 1977 su impulso dell’Autonomia Operaia romana: sta di fatto che il rap italiano è nato nei centri sociali occupati, come prosecuzione con altri mezzi dell’antagonismo che aveva definito il decennio precedente. L’aggettivo “gangsta” nel gangsta rap italiano non si riferisce alla criminalità organizzata, ma agli anni di piombo e alla strategia della tensione prima, e a Mani pulite poi: il primo è stato uno dei pochi periodi nel dopoguerra italiano di cui non è esagerato dire che lo stivale ha sfiorato la guerra civile.

Esiste una corrispondenza esemplare tra la biografia artistica dei Club Dogo e la nostra biografia nazionale. Sono proprio loro a raccontarlo in una storica, famigerata intervista firmata per «Repubblica XL» proprio da Militant A, leader dell’Onda Rossa Posse prima e degli Assalti Frontali poi.

“Nel 2004 abbiamo iniziato a fare i concerti, nelle manifestazioni quando hanno accoltellato Dax, nei centri sociali tutti, le più bettole e quelli che sono specie di discoteche, poi i club, fino a quando abbiamo visto sempre più gente, fino a quando è uscito Penna capitale che ci ha portato a un livello più alto di vendite”.2

Il pezzo che cito fu pubblicato con il conciliante titolo Assalto al Club Dogo. Sesso-coca-lusso: chi li canta è schiavo o ribelle? in occasione dell’uscita del disco Dogocrazia. Militant A fa l’inviato speciale, e a 8 anni dall’esordio dei Dogo è già pronto a storicizzarli:

Nella scena underground italiana c’è un prima e un dopo l’arrivo dei Club Dogo (e dei Truce Klan). Spaccio di droga, violenza, guerra con la polizia, donne che sono quasi tutte puttane. Vocabolario delirante che fa divertire a volte, ma che anche gela e offende con parole che cadono qui e là come “zoccola”, “ti sborro in faccia”. In questo tipo di rap mi sembra ci sia un’assenza completa di responsabilità in quello che si dice e che riempie la testa di ragazzi di 13 anni.

Le conclusioni suonano molto simili al panico morale che dal 2016 si diffuse insieme alla prima ondata di trap in Italia:

Mentre vado penso alla piazzetta sopra il centro commerciale vicino a casa mia dove i ragazzi sentono i Club Dogo sui cellulari. Convinti di essere ribelli, ma schiavi. Ribelli schiavi. Dei soldi, dei vestiti, dell’idea che rimbalza da cartelloni e tv che la donna sia una merce come le altre. Schiavi della coca. Schiavi a vita. Io un po’ di responsabilità me la sento, soprattutto per i più deboli e soli. Cioè quasi tutti. Ma spira un vento forte e contrario.

Dopo che l’intervista uscì, Guè pubblicò un dissing in cui – siccome aveva gradito poco i commenti di Militant A a margine dell’intervista – mandava a fare in culo uno dei padri putativi dell’hip hop italiano e paragonava «Repubblica XL» a «Famiglia Cristiana» (mi è purtroppo quasi impossibile scrivere queste righe senza ridacchiare sotto i baffi come un adolescente scemo). Militant A comprensibilmente si risentì, e le sue geremiadi – lo dice Guè – fecero il giro pure di Indymedia, la piattaforma giornalistica indipendente che ebbe un ruolo chiave durante il G8 di Genova 2001.

Il G8 ha segnato un prima e un dopo non solo per la storia dei movimenti antagonisti in Italia, ma anche per il rap. Banditi degli Assalti Frontali è del 1999, mentre Mi Fist dei Dogo è del 2003. Carlo Giuliani muore esattamente a metà strada tra i due.

La copertina di Banditi ha in copertina un lupo solitario tra le fiamme. I Dogo sono cani: aggressivi, da battaglia, capaci di abbattere un puma, ma pur sempre sotto padrone. Tra le due specie ci sono stati 4 anni di domesticazione. Non mi permetterei di fare un’affermazione così perentoria se non fosse, in altri termini, quello che dice Militant A con una sorprendente metafora evolutiva nell’ultima battuta della lite tra lui e Guè:

Un pesce è un pesce e una rana è una rana. Anche se per un breve tratto dell’evoluzione possiamo nuotare insieme, prima o poi ognuno finirà nel proprio ambiente naturale.3

Se è di un tempo evolutivo profondo che si tratta, in cui all’inizio l’ambiente – le posse, i centri sociali occupati – è il medesimo, ma poi le strategie di adattamento si differenziano, allora è ai rami inferiori dell’albero genealogico dei Dogo che bisogna guardare per comprenderne la posizione storica.

“Mio padre”: Marco Fini, le stragi, gli Americani in Italia

Nella classifica delle cose che mi fanno più divertire, il genere letterario “rapper che si lamentano che i fan si appellino a loro come se fossero i propri genitori” occupa un gradino molto alto del podio.

Il padre vero di Guè si chiamava Marco Fini ed è stato uno dei protagonisti dell’editoria politica italiana negli anni ‘70: a lui si deve la pubblicazione di un bestseller come Giovanni Leone, la carriera di un presidente di Camilla Cederna, pubblicato nella collana Attualità di Feltrinelli, da lui diretta.

Sono sue alcune delle prime inchieste sulla strage di Piazza Fontana: quando in Cronache di resistenza i Dogo dicono di essere “figli della bomba” si tratta solo in parte di una metafora. Fini aveva indagato anche sulle morti del presidente cileno Allende e dell’anarchico Valpreda, ma soprattutto sull’influenza statunitense in Italia dopo il 1945.

Fini aveva scritto il libro dedicato a quest’ultimo aspetto insieme al giornalista Roberto Faenza. Si chiama Gli americani in Italia, è introvabile (infatti ne ho trafugata una copia alle Biblioteche Civiche Torinesi: se mi leggete, scusate, arriva) e potrebbe essere usato anche per definire il tratto che fece sbancare i Dogo: la capacità di tradurre per lo Stivale gli stilemi del gangsta rap americano.

La tesi del libro si riassume così: la vittoria della Democrazia Cristiana nelle elezioni italiane del 1948 non è stata merito della scaltrezza politica di De Gasperi, ma dei soldi con cui gli americani finanziarono il partito che avrebbe governato lo Stivale per i 35 anni a venire.

Il Piano Marshall, la riconsegna delle armi da parte dei partigiani, i fondi versati all’Azione Cattolica, tutto questo fece parte del medesimo scongiuro: il Partito Comunista Italiano non doveva mai e poi mai formare un governo. Oggi sono fatti appurati, ma dire questa roba nel 1974, nel bel mezzo degli anni di piombo, be’, insomma.

Gli americani in Italia si basa sui documenti della centrale italiana dei servizi strategici USA, «cioè quella rete che andava a coprire l’Italia man mano che essa veniva liberata dalle truppe angloamericane ed è poi rimasta sostanzialmente intatta».4 Leggere le testimonianze raccolte è un esercizio piuttosto istruttivo anche nell’anno in cui scrivo questa newsletter. Per esempio la proposta del 15 marzo 1948 del Segretario di Stato George Kennnan:

Per queste ragioni mi chiedo se non sia preferibile per il governo italiano metter fuori legge il Partito comunista e adottare severe misure prima delle elezioni. I comunisti reagirebbero con ogni probabilità con la guerra civile, cose che autorizzerebbe a rioccupare Foggia e tutte le altri basi che ci interessano.

Fatte queste premesse, alla domanda posta all’inizio (non sarebbe preferibile rendere illegale il PCI?), la risposta dovrebbe ragionevolmente essere negativa. Ma Kennan continua:

Tutto ciò, lo ammetto, condurrebbe alla violenza e probabilmente alla divisione militare dell’Italia; ma ci stiamo avvicinando alla meta e io penso che ciò è preferibile a una vittoria elettorale senza sangue, che darebbe ai comunisti l’intero paese in un sol colpo.5

Questo scenario non si è verificato, ma lo spauracchio di un’occupazione militare comunista di tutta l’Europa fu usato come leva per convincere la popolazione italiana a votare in massa la Democrazia Cristiana.

Quattro anni dopo la pubblicazione di Gli americani in Italia nasce Cosimo Fini, che ha vissuto infanzia ed età prepuberale assistendo agli ultimi colpi di coda della Prima Repubblica, ma soprattutto il suo disfacimento: le monetine tirate in testa a Bettino Craxi, del quale, trent’anni dopo, indosserà il volto.

“Mio padre II”: Gianpietro Vigorelli, la pubblicità, i supermercati

Un giorno mi sono trascinato fino a un’assemblea di protesta, ho chiesto la parola e ho esposto il mio banale punto di vista e cioè che i centri commerciali sono le nuove agorà della città e che opporsi è inutile e stupido. Mi è stato detto Servo dei padroni, avrei voluto rispondere Ok, e voi invece cosa siete?

- Francesco Pecoraro, Lo stradone

È nella mutazione antropologica compiuta della Seconda Repubblica che i Club Dogo si formano, cioè tra le schiume del riflusso. È un ventennio segnato dall’uomo che Guido Mazzoni ha definito come «l’unico individuo cosmico-storico apparso in Italia nella seconda metà del Novecento»: Silvio Berlusconi,6 evocato a più riprese in tutto il corpus dei Dogo («il mio club ha il presidente col precedente / come il governo non questo / ma il precedente»), comparso sul palco della loro reunion grazie alla maschera indossata da Jake La Furia.

Berlusconi è sinonimo di Milano, di populismo politico, ma è anche il simbolo della via italiana al dominio assoluto del linguaggio del marketing, un ambito nel quale i Club Dogo hanno rappresentato e rappresentano un’eccellenza. Il padre di Jake La Furia, Gianpietro Vigorelli, è uno dei pubblicitari più importanti d’Italia. Ci sono così tanti brand famosi nel suo portfolio che sembra di leggere una canzone della Dark Polo Gang.

Vigorelli però ha una formazione che non è riconducibile al berlusconismo. In una lucidissima intervista del 2023 a «Rolling Stone», ricorda i propri esordi sessantottini:

Se avevi un minimo di fantasia e coinvolgimento culturale dovevi schierarti, la maggior parte di noi si è schierata dalla parte del cambiamento, non della reazione. Della rivoluzione, se vogliamo. [...] La grande speranza era di cambiare il mondo, in realtà è avvenuta una sostituzione. Ci siamo fatti tutti un po’ assorbire, in particolare nel periodo socialista successivo. Diciamo che lo spirito anarchico di quei tempi si è fatto coinvolgere nell’establishment che ancora domina oggi.7

Vigorelli dice di essere stato affascinato dalla pubblicità non come «il braccio violento del capitalismo», ma come «un modo per esprimersi». È un perfetto esponente di una classe creativa progressista. Lo è anche il figlio Jake La Furia. In CNTRS di Night Skinny canta, vent’anni dopo, strofe simili a quelle in Cronache di resistenza, scritta dopo il G8:8

Mi fanno schifo, giovani ricchi stendono e tirano

Io faccio il tifo per i maranza che li rapinano

Lotta sociale, ferro e coltello dei delinquenti

Fra', sono come la falce e il martello di questi tempi

L’affratellamento con gli strati sociali popolari è una costante: il Dogo è per la gente, interclasse, trasversale, perché è una merce che chiunque può comprare.

Nel 1993, Gianpietro Vigorelli fa girare uno spot a Woody Allen per la Coop. Il protagonista è Giacomo Vitali: ama il cibo buono e sano, i libri, le passeggiate all’aria pulita, ma «nel mondo d’oggi purtroppo c’è avidità, violenza ed intolleranza». Un bel giorno entra alla Coop. Si trova così bene dentro al centro commerciale del ceto medio riflessivo, così protetto da quel che accade fuori, che decide di traslocare lì con tutta la famiglia. Viviamo ancora dentro a quel supermercato.

Residuati

Il servizio di «Novella 2000» che immortalava Cosimo Fini e Nicole Minetti, già compagna del Cavaliere, in vacanza insieme in Egitto

quasi cinque ore di documentario sulla strategia della tensione: conduce Marco Fini, il papà di Guè (grazie RaiPlay)

un allucinante articolo di fact checking sul ruolo della Guerra Fredda nello sviluppo dei supermercati italiani a firma di Giuseppe Caprotti, figlio del fondatore di Esselunga Bernardo Caprotti

Particolare esilarante che noto solo oggi: al termine del video di Puro Bogotà, c’è un outtake in cui Emi lo Zio bacia una mitragliatrice e dice: “questa risolve tutti i problemi”.

Militant A, Il pesce e la rana, Global Project, 21 ottobre 2009

Roberto Faenza e Marco Fini, Gli americani in Italia, Feltrinelli 1976

Gianmarco Aimi, Gianpietro Vigorelli: «Noi pubblicitari eravamo dei rocker, oggi vedo in giro solo degli impiegati», «Rolling Stone»

Jake La Furia, Guè Pequeno, La legge del cane, add 2010